9歳3ヶ月の時に、WISC-Ⅳ(ウィスク4)を受けた息子ですが、今回はその検査結果と結果からわかることについてです。

現在、WISC(ウィスク)はWISC-Ⅴ(ウィスク5)がリリースされており、最新版は若干指標が異なります。約11年ぶりに改定されたのですが、当時はまだWISC−ⅣだったのでWISC−Ⅳの結果についての説明となります。

※私は専門家でもなく息子の母親として近くで見ているだけなので数値の詳細や、その数値からわかる細かい分析はここでは伏せますが、なんとなくこんなものかと思っていただけたらと思います。あくまでもその時にお話ししていただいた専門医や心理士さん、支援センターの方たちの見解に基づいて書いていこうと思います。

知能指数・IQとは

IQとは、Intelligence Quotientの略で、数字で表した知能検査の結果です。

知能が高いほどIQの数字が大きくなり、知能が低いほど数字も小さくなるとのことでした。ただし、勉強ができるできないといった頭の良し悪しを判断するものではないと言われました。

WISC(ウィスク)とは

WISCとは年齢が5歳から16歳11か月を対象としたウェクスラー式知能検査です。

簡単に言うとIQを調べる検査で、全体的な知的能力の他、記憶や処理能力も測ることができるため、発達障害の診断や児童の支援の手がかりを得ることを目的に世界で利用されている児童用知能検査です。

幼児用(WPPSI)や大人用(WAIS)は別にあり、使い分けられています。

現在の最新版は2021年に発行されたWISC-Ⅴですが、まだ当時はWISC-Ⅳが使われており、息子はWISC-Ⅳを受けました。大多数はWISC-Ⅳを受けたことがない人がほとんどではないでしょうか。学校生活で特に困りごともなくやれているのであれば、あまり今の日本では受ける機会のない検査だと思います。

5歳から受けられる検査ではありますが、時間も集中力も必要な検査なので、受けるのであれば小学校入学後のほうが良いとのことでした。

通常1~2時間くらいで終わる検査のようですが、完璧主義の息子はどうしても正解したいという気持ちが強かったようで検査に4時間以上かかりました。

知能検査はどこで受けられる?費用は?

・精神科や心療内科などの医療機関

・民間のカウンセリングルームや療育施設

・公的機関の児童相談所や支援センター

知能検査を受けたい場合はどこの病院でも受けられるわけではありませんが、精神科や臨床心理士のいる病院で受けることができます。

また、児童相談所や支援センターなど、公的な機関でも受けることができます。民間のカウンセリングルームや療育施設などでも受けることができます。

受けられる場所としては色々なところで受けられるのですが、WISCの検査は機械的なテストではなく、人間が人間を検査するので、誤差がでることがあり、検査する側の人間の経験が非常に大事とのことでした。

時間もかかる検査のため、片手間でできるような検査ではなく、専門知識のある経験豊富な機関で受けないとあまり意味がないとおっしゃっていました。

病院で受ける場合、数か月待ちかつ有料と言われましたが、息子は緊急性があったため公的機関で比較的すぐに無料で受けることができました。

費用については、支援センターなどの公的機関で行う場合は無料または低コスト、病院の場合は有料で受けられることが多いです。

受けるにあたり医師が必要性があると判断した場合のみなど対象が限られている場合があります。

金額も大事ですが、先ほども述べたように、検査する側の経験値が重要になってくるため、信頼できる機関で受けることをお勧めします。

そして我が家の場合は、公的機関で検査の後、「診断」は医療機関でないとできないため、公的機関で受けた検査結果を持って専門の病院にかかりました。

WISC-Ⅳで何がわかるか 知能検査の目的は?

発達障害を診断するためであったり、IQを調べるのが目的の検査ではありません。

何らかの抱えている困りごとに対して、客観的な検査をすることで、学校や家での支援方法を得るためとされています。実際に、我が家の場合は家での困りごとや、学校での問題行動を先生に指摘されたのがきっかけで受けることになりました。

・発達の特性を知るため

・親が子育てをするうえで子どもを理解するため

・学校での指導法や支援の手がかりを得るため

検査の内容

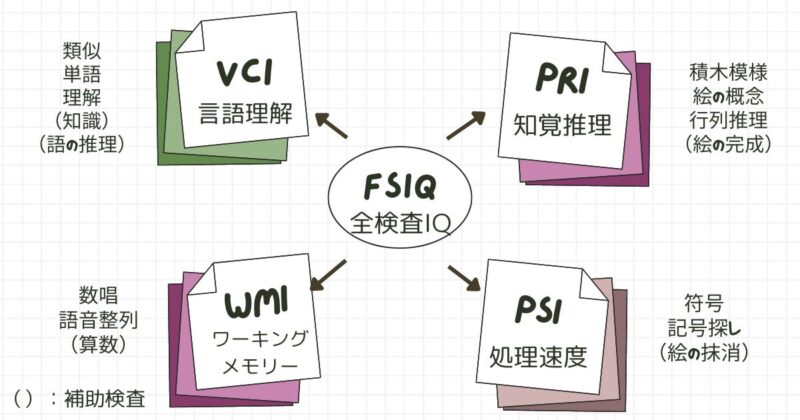

この知能検査WISC-Ⅳでわかることは大きく4つです。問題例などは非公開となっており、一度受けたら数年は空ける必要があります。

参照 日本版WISC-IVによる発達障害のアセスメント ‐代表的な指標パターンの解釈と事例紹介

10種類の基本下位検査と、5種類の補助下位検査で構成されています。得点は、全検査IQと4つの指標得点の合成得点として算出されます。

| 言語理解(VCI) | 言語の理解力や表現力、言語による推理力や思考力、語彙力など、言葉にまつわる知能。物の名前を教えたり、本の読み聞かせで比較的伸びやすい能力と言われています。 |

| 知覚推理(PRI) | 空間の認知や目でみたものを理解し、表現する力。目から入った情報を適切に処理して体を動かす力に関する能力。地図を読んだり、設計図を読むのが得意な人は知覚推理指標が高いと考えられます。 |

| ワーキングメモリー(WMI) | 聞いた複数の情報を同時に処理したり、順序立てて処理したりする力。「最初に手を洗って、お弁当箱をだして、洗濯物は洗濯機に入れてね」というような一度にいくつもの指示を処理する能力です。 |

| 処理速度(PSI) | どれぐらい早く物事を処理できるのかという能力。決められたことをどんどんこなすことができるような人に処理速度能力指標が高い人が多いようです。事務処理作業などが向いています。 |

諸説ありますが、合成得点の差異が15以上の差があると発達凸凹があるとされています。この差が大きければ大きいほど生活のなかでの困りごとがでてくるようですが、凸凹があるからといって発達障害というわけではありません。また、支援を考える際には、全検査IQではなく4つの指標のバランスを見ることが大切であると認識しています。

ちなみに、息子はこの差が50くらいありました。

IQの平均値は?数値について

IQの平均値は100であり、半数はIQ90~109に当てはまることになります。また、IQ70–130の間に約95%の人が収まることになります。

知能指数について詳細はこちら。

| 得点 | 全体の中の割合(%) | |

| 130以上 | 非常に高い | 2.3 |

| 120~129 | 高い | 6.8 |

| 110~119 | 平均の上 | 16.1 |

| 90~109 | 平均 | 49.5 |

| 80~89 | 平均の下 | 16.1 |

| 70~79 | 低い | 6.8 |

| 69以下 | 非常に低い | 2.3 |

ギフテッド2E児のWISC-Ⅳの結果

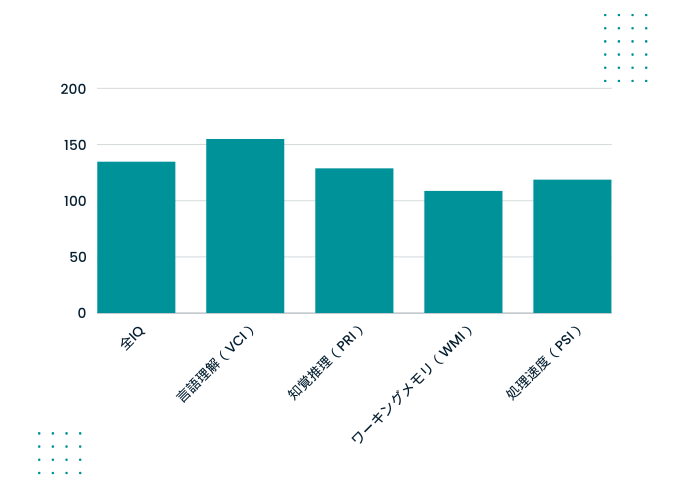

全検査IQというのが、一般的に知能指数として言われるものです。

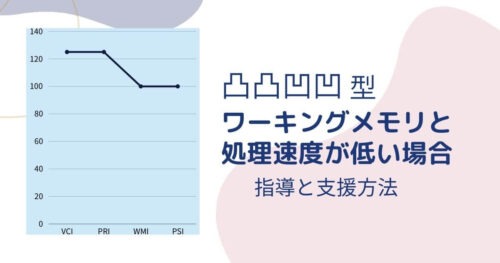

ここでは、正確な数字は書かず少しぼかしておきますが、上記のグラフは息子のWISCの結果です。

全IQは130以上。言語理解に関しては155以上でこれ以上の数値は判定不可となりました。

さらに細かいことをいうと、言語理解と知覚推理を「一般的能力指標(GAI)」と言い、ワーキングメモリーと処理速度を「認知熟達度指標(CPI)」というのですが、一般的にギフテッド児は、言語能力や知覚推理(GAI)が高く、ワーキングメモリーと処理速度(CPI)が低い子が多い傾向があるとのことでした。

息子はまさに当てはまり、このGAIが140を超えています。

一般的に、高IQだと「生きづらい」と言われることがありますが、これはIQ130以上だと全体の2%の割合に値し、マイノリティーに値するため「生きづらい」とされるようです。

WISC-Ⅳの結果からわかること

- 言語理解が最も高く、ワーキングメモリが最も低い

- 低いものでも平均値よりは全て高い

- 合成得点の差(ディスクレパンシー)がかなり大きい

- 本人の中で強みと弱みのばらつきがある

- 聞いた情報を短期的に記憶しておくことが苦手

- 長期記憶は得意

- 単純なことを素早くこなすことが苦手

- 皮肉の表現が伝わりづらい

- 知的能力に比べると他者心情の読み取りが幼い

- 耳と口のコミュニケーションが優秀

どんな支援方法があるか

- 得意を伸ばす

- 聞いて処理するよりも視覚的に見て考えるほうが得意なのでスケジュール表などを利用する。但し情報量が多すぎるとどこに注目したらよいかわからないため、シンプルなほうが良い

- 視覚刺激を提示する際は、情報量を絞って、言葉での説明を加える。手順を示し続けてワーキングメモリの弱さに配慮する

- 能力のばらつきが非常に大きいので、大人側の要求水準を高くしすぎない

- 言語理解の高さを利用し、言葉で論理的に説明し本人の中で折り合いをつけていくとよい

- 長期記憶はすぐれているので、長期記憶にしてしまうまで繰り返すという方法で定着させることができる

- 学校では難易度の高い学習教材を用意すること

といったことを結果を見て説明していただきました。

本人へのフィードバック

本人へのフィードバックをどうするか、と担当の心理士さんから聞かれました。

話してもいいし話さなくてもどちらでもいいようなことを言われましたが、息子自身も結果を気にしていたので、日を改めて本人へフィードバックをする時間を取っていただきました。

内容としては

人はそれぞれ違う。目に見える違い(肌の色、髪の色、顔など)と見えない違い(血液型、性格など)があり、脳にもそれぞれ違いがある。

その違いを正しく知って自分の癖を知ることが大事で、IQテストは自分の癖を知るためのもの。そこで自分の困った癖がわかったら、困らないように工夫をしていけばいい。

というように、子供でも分かりやすいように説明をしていただきました。

本人も「へえ。」と言った感じで聞いており、自分を理解するきっかけになりました。

IQはいくつからギフテッドなのか

以前はIQ130以上をギフテッドとしていたこともあるようですが、現在は一つの目安とされています。

IQ115〜IQ129 マイルドリーギフテッド

IQ130〜IQ144 モデレートリーギフテッド

IQ145〜IQ159 ハイリーギフテッド

IQ160〜IQ179 エクセプショナリーギフテッド

IQ180以上 プロファウンドリーギフテッド

ギフテッドにはランクがあり、知能指数によって呼び名が変わります。この表を見てもわかるように、IQ115からIQ129の場合も「マイルドリーギフテッド」と呼ばれています。

芸術やリーダーシップなどもギフテッドの才能の一つとして考えられてますが、芸術やリーダーシップなどは知能検査では測ることができません。

息子の場合はIQ130以上でしたが、IQの検査の前に生育歴や本人との会話を通じて「ギフテッドかもしれない」とおっしゃっていました。

これらのことから「IQ130」ないからギフテッドではない、というわけではないということと、IQが〇以上だからといってギフテッドが決まるものではないというのがお分かりいただけたのではないでしょうか。

受けるメリット

なかなか受ける機会がない知能検査ですが、私としてはこのタイミングで受けることができメリットしかありませんでした。WISC-Ⅳを受けることで息子の特性を知ることができ、適切な支援への糸口になりました。

忘れ物が多い、片付けが苦手などは、ワーキングメモリが関係しているとわかり、それはわざとやっているのではなく、聞いたことをすぐに処理できないことがわかりました。

苦手なことを把握することができたので、「なんでこんなことも出来ないの?!」という親のストレスは多少減りました。(それでもやっぱりイライラするときはします。)

この結果を別の病院に転院するときに見せると、これだけ凸凹があるとこれは本人の中で生きづらを感じたり、とまどいがあるはずだと専門医も心理士さんも皆おっしゃいます。

ただ、WISC-Ⅳを受けて、結果を聞いて、理解をしたから本人が落ち着くか、と言ったらまた別問題でした。まだまだ苦悩は続きます…。

検査は何時間もかかるものの、ひとつひとつの数字の結果について詳しい説明はありませんでした。この結果の数字が何を意味をするのか、もう一段階深掘りしたかったので、このWISC-Ⅳの解釈について書かれた本「日本版WISC-IVによる発達障害のアセスメント ‐代表的な指標パターンの解釈と事例紹介」を購入しました。様々なパターンが載っており、息子がどのパターンが近いか当てはめて分析することで、更に理解が深まりました。

検査を受けたものの、数字の意味が分からなかったり、結果の詳しい見方を知りたい方にはお勧めです。